Жилой Кремль, «живые» планшеты и провал Колхаса: интервью с Евгением Ассом

Архитектор, член Архсовета, основатель и ректор школы МАРШ – о защите первых дипломов, архитектурном образовании и архитектурных выставках.

В этом году в МАРШЕ первый выпуск. Довольны результатами?

Да, первый выпуск МАРШа состоялся, защищено 33 диплома – и это очень хороший показатель, неудовлетворительных оценок мало. Вообще надо отметить очень высокий уровень выпускных проектов – настолько, что наши английские коллеги (из London Metropolitan University, дипломы которого получают выпускники МАРШ – прим. ред.) были сильно удивлены и впечатлены. И даже просили искусственно занизить оценки: боялись, что в Лондоне не поверят в такое большое количество отличников. Это, конечно, шутка, но проекты в самом деле получились очень реалистичными и соответствующими тому направлению, которое школа взяла с самого начала: продуманный подход к архитектурному проектированию.

Дипломы готовились в трех мастерских, и одна из них ваша?

Да, моя и моего сына Кирилла. Работа студентов Рубенса Кортеса и Антона Егерева де Сильва «Незаконченная Москва» посвящалась московским периферийным районам и проблемам их завершения. Сергей Чобан предложил своей группе совместно разработать мастерплан и дизайн-код одного из кварталов в Сколково, а затем каждому из студентов сделать проект отдельного здания.

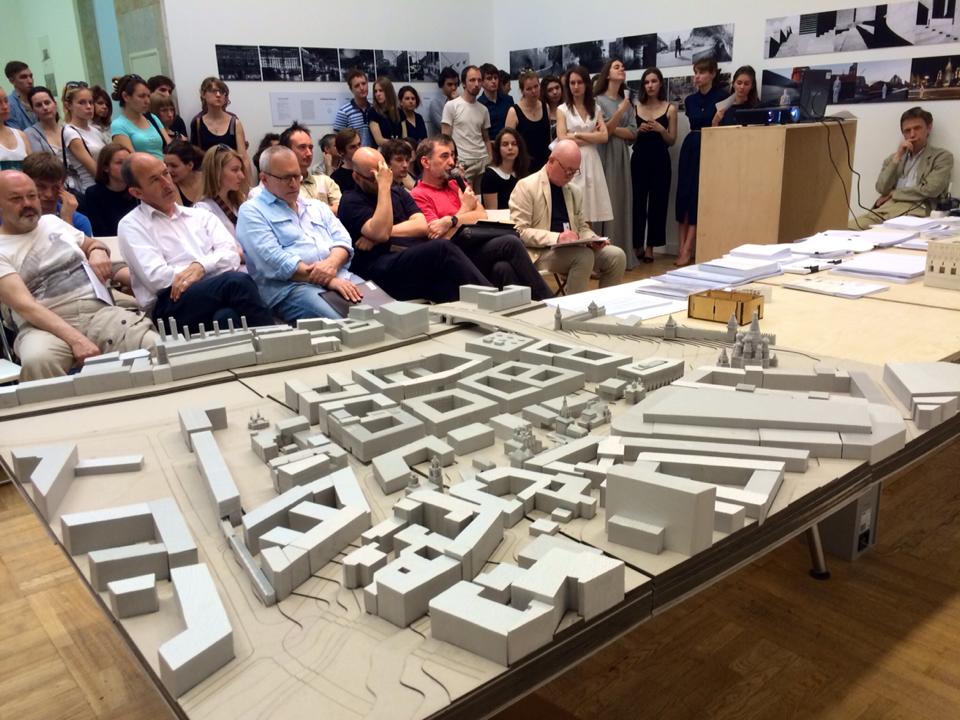

Провокационная затея моей студии под названием «Перезарядье» – это попытка посмотреть, можно ли вернуть городскую среду на территорию Зарядья. Не восстановить то, что было, а придумать проект застройки, который бы воссоздавал полноценную городскую ткань на этой территории. Мы пригласили консультантов из бизнеса, транспорта, градостроителей. В результате выработалась концепция жилого района на порядка 4000 жителей. Ничего экстраординарного, мы назвали это «нормальный город»: чтобы было бы с территорией, если бы на нее не было никаких агрессивных покушений.

Мы провели очень подробные исследования. И выяснилось, что застройка Зарядья принципиально меняет всю ситуацию в центре Москвы. Москва «разблокируется»: открывается Кремль, Красная площадь, первые этажи зданий на Китай-городе – сейчас 80% дверей, которые есть в Зарядье, закрыты. Появляются школы, гостиницы, жилье, зелень – возникает хороший городской центр, привлекательный и для туристов, и для москвичей.

Сначала наша группа из 12 человек вместе делали мастер-план, а потом проектировали отдельные здания – школу, гостиницу, даже музучилище. Несколько проектов получилось очень интересных. Так что в целом первыми двумя годами жизни школы мы довольны.

Наверняка вы уже сделали для себя первые выводы – что бы хотелось поменять, улучшить…

Конечно, много чего требуется дорабатывать и додумывать. Одна из проблем – базовая подготовка студентов. После четырех лет бакалавриата они оказываются плохо подготовленными, их знания и опыт не соответствуют тем высоким требованиям, которые мы предъявляем. Поэтому в идеале нам хотелось бы создать школу полного цикла – от первого курса до мастера.

Пока до этого далеко, но уже сейчас наши дипломы существенно отличаются от дипломов других профессиональных учреждений – и по объему, и по типу «продукции». Наши дипломы сдаются в виде портфолио-отчета и дневника, демонстрирующего способности студента к исследованию проблемы и ее правильному методическому развертыванию в проект. Таким образом, сам проект – не единственный документ, который влияет на оценку студента. Потому что цель нашего образования не сам по себе проект, а студент. Проект может быть чуть слабее, но если проведены хорошие исследования и методическая подготовка, мы понимаем, что при других обстоятельствах этот студент успешно справится и с проектом.

Защита проектов в этот раз проходила прямо на выставке «АРХ Москва» – как впечатления? Какие отзывы у публики?

В формате презентации не было предусмотрено вопросов со стороны посетителей, только от жюри, но могу сказать, что интерес был огромный – толпа на защитах была внушительная. По сути это и была наша экспозиция на выставке – не планшеты, а живые люди, презентующие проекты. Мне кажется, это хорошая и интересная практика: школы должны выставляться в виде живых людей, разговоров и дискуссий – нам этого не хватает. Для студентов тоже был хороший опыт: при большой незнакомой аудитории за ограниченное время внятно изложить суть проекта – серьезное испытание.

А что можете сказать о самой выставке этого года?

С хлопотами вокруг дипломов я мало что успел посмотреть. Отметил, что архитектура окончательно отделилась от торговли и дизайна и заняла целиком весь этаж – это очень позитивная перемена, на выставке теперь совсем другая атмосфера.

Заявленная куратором Бартом Голдхоорном тема «Кварталы» сама по себе любопытная и очень злободневная для Москвы, поскольку у нас это превращается в тренд. Однако планировочные решения показанных российских девелоперских проектов вызывают сомнения. Такое ощущение, что слово «кварталы» становится модным, и его используют, чтобы описать фактически любой тип застройки. Этому надо противостоять. А вот то, что привезли иностранные гости, показалось чрезвычайно интересным.

Но вообще мне кажется, что выставку пора переформатировать. Перед биеннале я был на похожем событии в Киеве. На заводе в огромном цеху была сформирована очень живая, интригующая, полноценная архитектурная среда: здесь и выставочные проекты, и дискуссии, и рекреационные территории… Возможно, переход из ЦДХ на другую площадку наполнил бы выставку новым качеством. Когда-то у Барта была такая идея – сделать «АРХ Москву» городским событием, а не событием одного здания. Вот как в Венеции: биеннале – это дело всего города. Гуляешь – и то тут, то там находишь интересные павильончики.

Кстати, в венецианской биеннале вы тоже приняли участие? В каком качестве? И что вам запомнилось как посетителю?

Да, но на сей раз я выступал в неожиданной роли: мне поручили сделать архитектуру выставки выдающегося художника Михаила Рогинского в рамках параллельной программы биеннале. Мне кажется, получилось неплохо, и сама выставка вызвала большой интерес.

Вообще Россия в этом году была представлена богато. Впервые для всех павильонов куратор Рем Колхас задал одну тему, и русский павильон остроумно ее интерпретировал. Ярмарка идей – это любопытно. Те или не те идеи были выбраны – обсуждаемый вопрос. Но у меня больше претензий к визуальной составляющей. В ироническом задоре институт «Стрелка» превратил ярмарку в промышленную выставку, причем скверную, используя характерные для этого элементы. Получилось аляповато-назойливо. Нужно ли было доводить до такого иронического абсурда?

«Русским» оказался и павильон Антарктиды – смешная утопическая выставка про то, что можно построить в Антарктиде. Наряду с Захой Хадид там было много наших – Григорян, Бродский, Козырь.

Павильон Москвы вызвал двойственные чувства. С одной стороны – роскошно и зрелищно. Но показалось, что из-за недостаточной информационной составляющей – не совсем понятно для непосвященного зрителя. Самое интересное – это дворик с волшебными плитами, но все ли сумеют увидеть маленькую табличку с концепцией Diller Scofidio+Renfro и понять, о чем речь?

Что касается экспозиций других стран, то павильон двух Корей справедливо получил главный приз. Когда Южная Корея выставляет Северную – это важный профессиональный поворот с большой политической составляющей.

Очень сильный павильон сделали французы: признание трагедии модернизма – сильный образ.

Потрясающе артистично сделан павильон Израиля, красиво и умно – у чехов и словаков, интересно и элегантно у Австрии, остроумно, хотя и надуманно, – у Германии – про взаимодействие архитектуры и политики. Швейцарцы своей «летней архитектурной школой» по исследованию архивов апологетов позднего модернизма, архитекторов Седрика Прайса и Люциуса Бургхардта, напомнили мне мой проект 2004 года, когда я привозил в Венецию сто студентов.

А вот кураторскую выставку Рема Колхаса («Elements») я считаю абсолютно провальной. На мой взгляд, это был его способ уйти от ответов на реальные вопросы. Когда нечего сказать, то выставляем строительные элементы. Но архитектура – это не стройиндустрия, она не распадается на части. Лично я не могу рассматривать лестницы отдельно от перекрытий. Архитектура – это интегрирование, а не дезинтеграция.

- Темы:

- Евгений Асс |

- выставки и инициативы |

- мероприятия